明和徒然日記

第16回 新造船

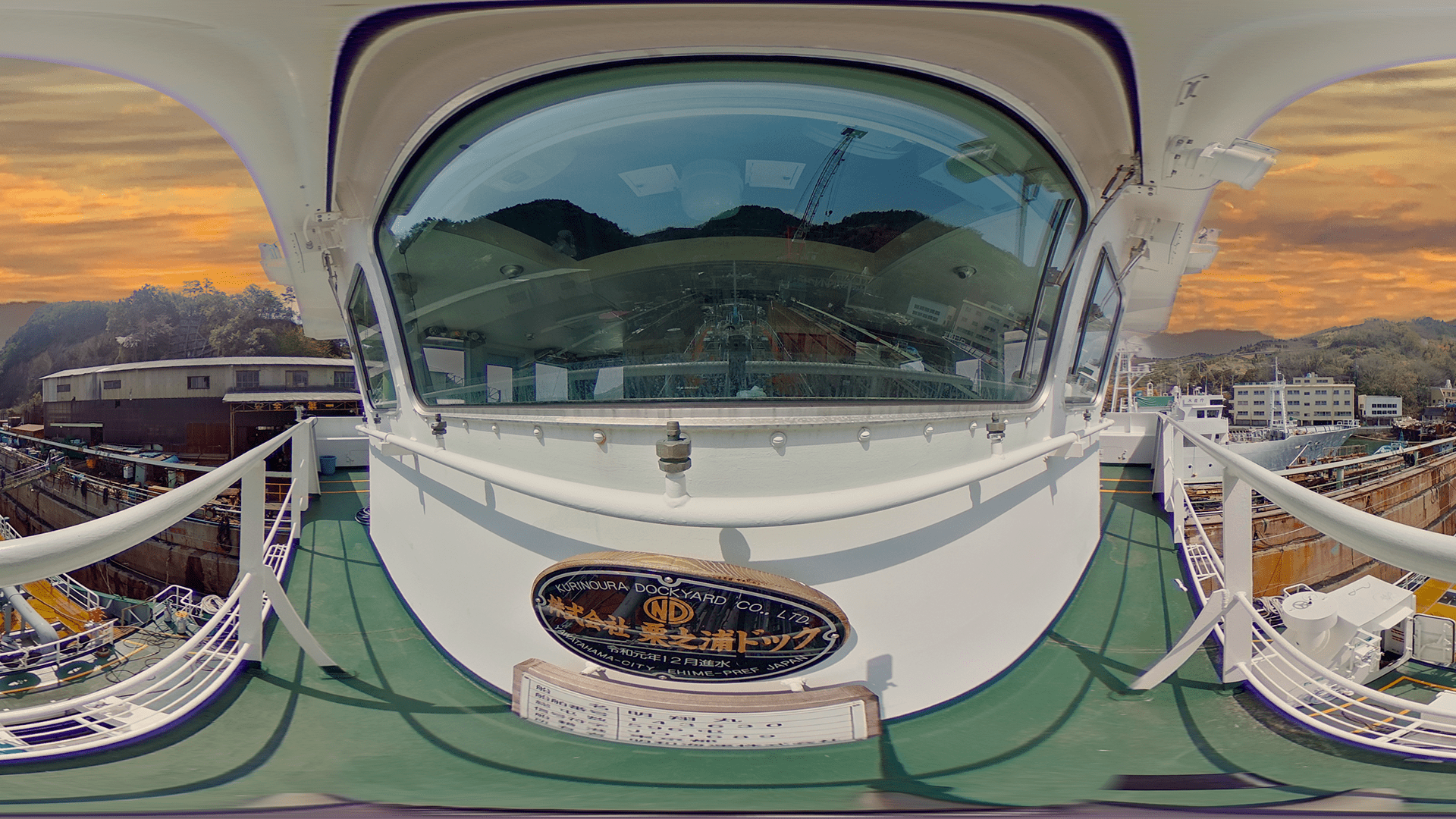

多くの人々が見守り、色とりどりのテープや紙吹雪が舞う中、巨大な船体が造船所のスロープをゆっくりと滑り降りて初めて海に浮かぶ。

進水式ではおなじみの光景だ。

仕事柄、進水式には何度か立ち会っているが、進水の瞬間はいつ見ても感動的だ。

ましてや初めてご覧になる招待客の皆様や社会科見学で来ている子供たちなどにとっては鮮烈なシーンとして長く記憶に残ることだろう。

この仕事に就く前は、船は進水すればすぐに運航できるものだと思っていた。

おそらく多くの方もそう思っておられるだろう。

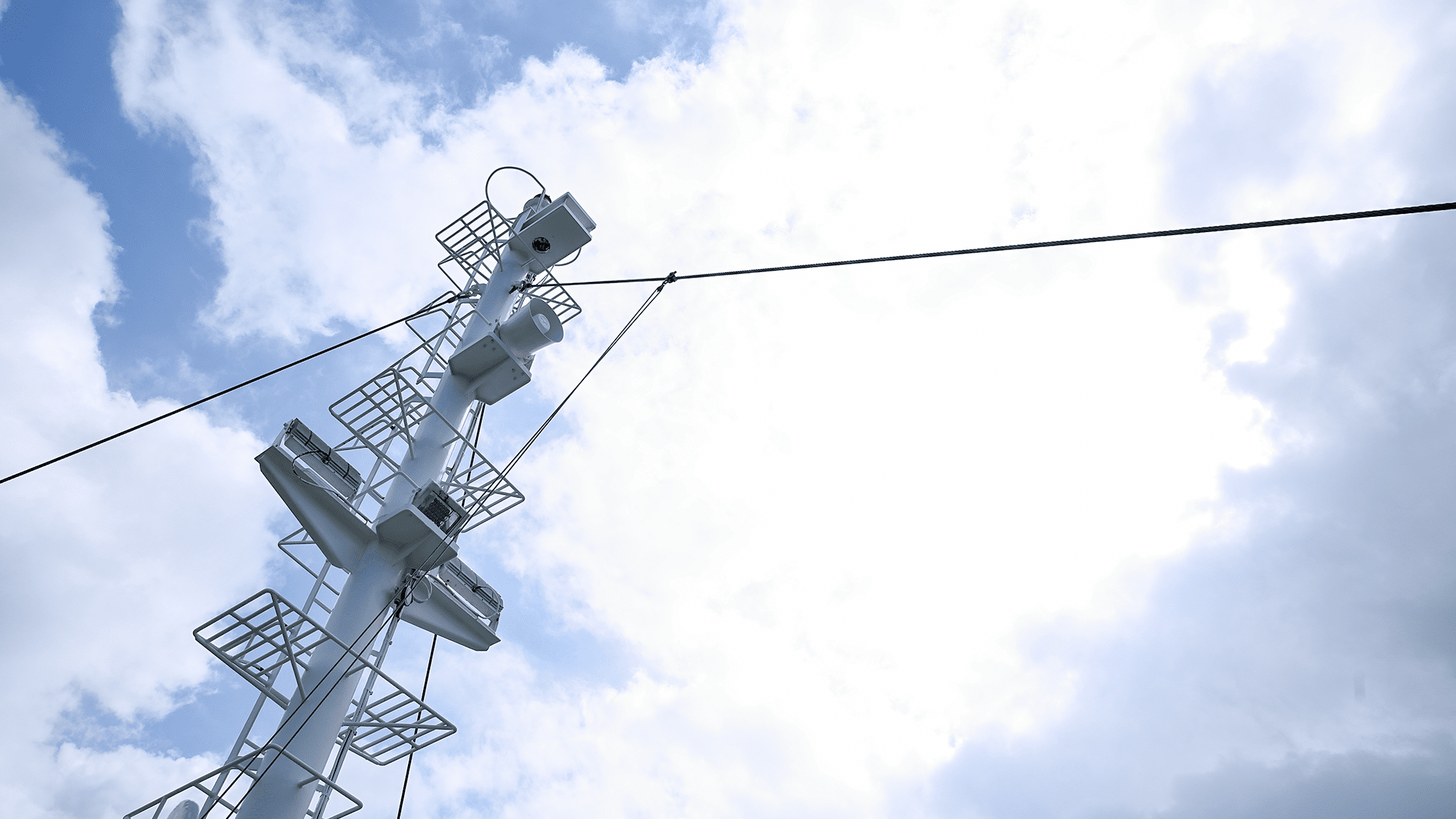

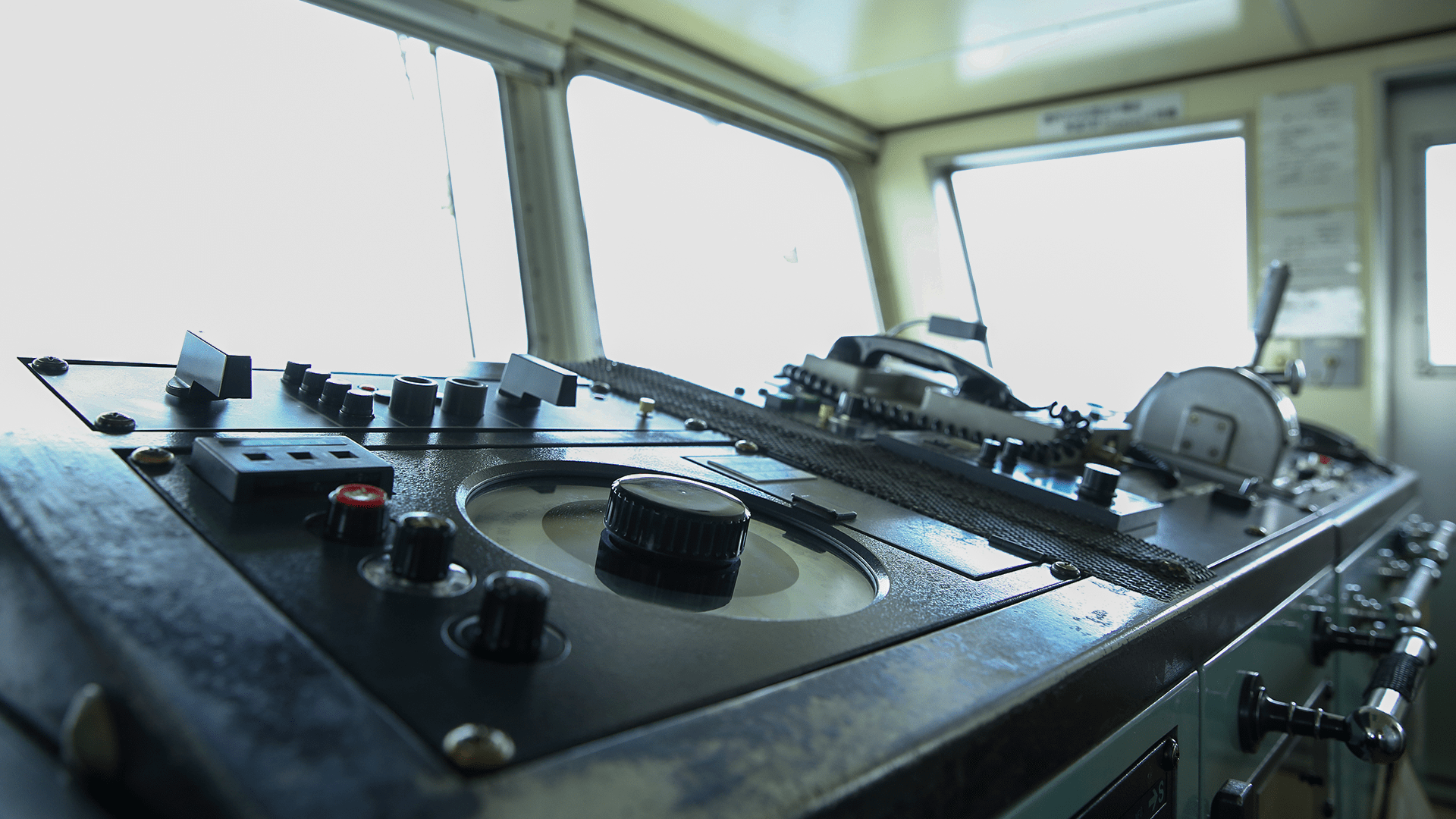

しかし実際には進水時は船体が出来ただけで、その後、造船所の岸壁に横付けして艤装という各種設備の船体内部への取り付け作業が残っている。

特にケミカルタンカーのような複雑な設備を必要とする船は進水した後に二か月から三か月ほどの艤装期間が必要となる。

考えてみれば人間も同じだ。

多くの企業で4月は新入社員が入社して来ることだろう。

しかし入社式を終えたばかりの新入社員がその日からバリバリ仕事ができるわけではない。

殆どは座学や配属先での研修、OJTなどを経て初めて本採用となる。

その間に上司や先輩から業務に関する基礎知識、社会人としての一般常識、立ち居振る舞い等を叩き込まれる。

そうやって初めて仕事ができるようになるのだ。

以前、新造船の船長に任命された、ある年配の船長が「できれば自分は新造船には乗りたくない。」と言っていたのを覚えている。

新造船の方が高性能だし船内も綺麗なので、てっきり喜んでいるものだと思っていた私は不思議になって、その理由を尋ねてみた。

曰く、「船にはそれぞれの癖があるから、いくら古くてもその船特有のクセが良く分かっている自分が乗り慣れた船の方がいい。」とのこと。

同じく部下も学校を出たばかりの元気で最新の電子機器の扱いにも抵抗のない若手船員より、多少歳をとっていても経験に勝る熟練船員の方が良いのだろう。

しかし操船も部下の育成も船長や先輩船員の重要な仕事である。

慣れない船でも安全に乗りこなし、同時に若手の能力を伸ばして次世代に繋げていかなければ今後の船舶不足、船員不足の時代に生き残っていけないのだ。

ちなみに自分は新造船には乗りたくないと言っていた例の船長。

今ではすっかりその船に慣れて安全運航を続けている。

筆者 佐藤兼好

明悠丸進水式